(人民日报健康客户端记者 石梦竹)10月7日,国庆假期迎来返程高峰。出行期间,不少人会备上常用药以应对旅途不适,却可能忽略“药驾”的风险。“药驾是指服用某些药物后,其成分影响中枢神经、感官功能或身体协调性,导致驾驶时警觉性下降、反应变慢、判断力失常,进而引发交通事故。”北京世纪坛医院药物重整门诊副主任药师陶小妹告诉人民日报健康客户端记者,药驾的风险不亚于酒驾,需格外警惕。

10月7日,国庆假期迎来返程高峰。“河北发布”微博 图

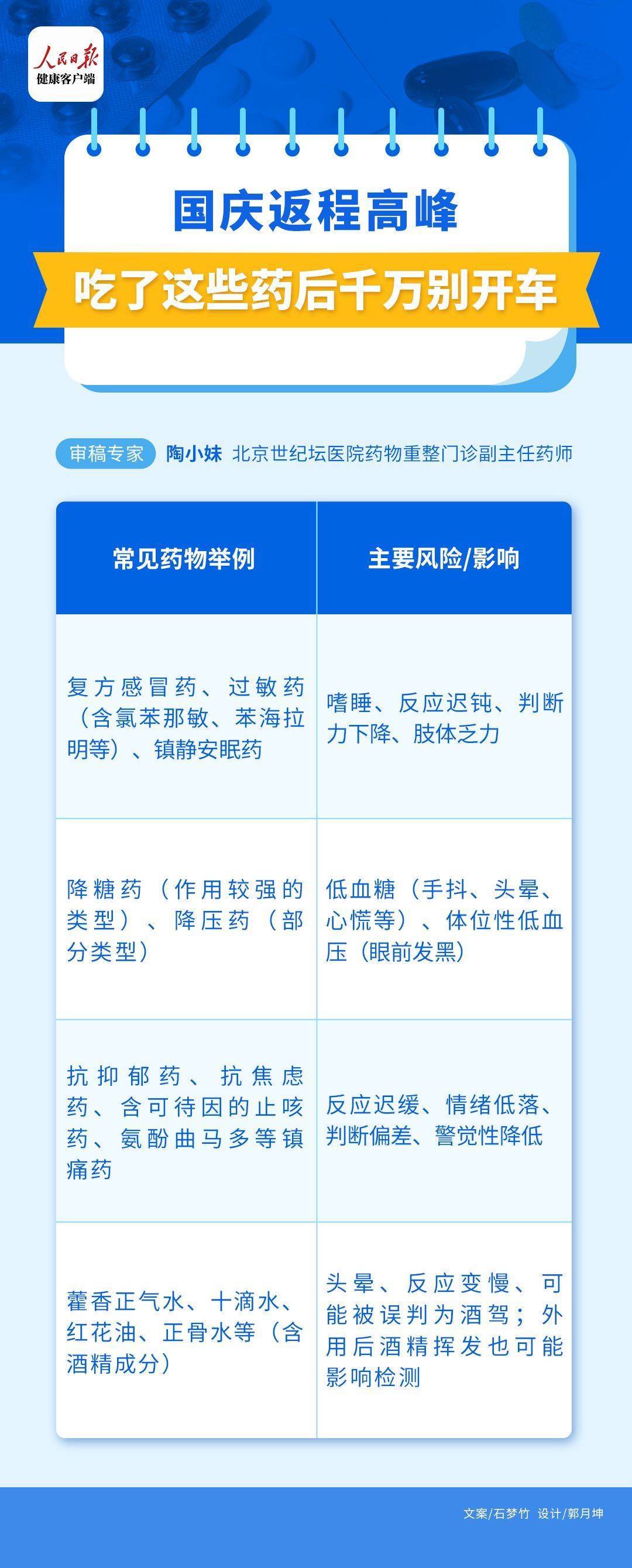

第一类为致困类药物。很多人感冒时会服用复方感冒药、过敏药等,这都是最常见的致困类药物。此类药物常含氯苯那敏(扑尔敏)、苯海拉明等第一代抗组胺成分,虽能缓解鼻塞、流涕,却会同时带来明显嗜睡的副作用,遇突发路况时,驾驶者反应速度会受到影响。此外,失眠人群也需注意,如果服用了镇静安眠药,第二天仍可能头脑昏沉、肢体乏力,在这种状态下驾驶容易出现判断失误。

第二类为引发身体机能紊乱的药物。患有基础疾病的人群尤其需要注意,如糖尿病患者服用的一些降糖药物作用较强,若服药后未及时进食,或存在运动量增加的情况,可能突发低血糖,出现手抖、头晕、眼花、心慌等症状;高血压患者服用的部分降压药也有引发药驾的风险,如服药初期或变换体位时发生体位性低血压,会让人突然眼前发黑,这种短暂的“失能”可能在驾驶中导致严重后果。

第三类为中枢神经抑制类的药物。部分人服用抗抑郁药、抗焦虑药调节情绪,还有部分镇静催眠药,会对中枢神经系统产生抑制作用,导致反应迟缓、情绪低落,驾驶时可能对车速、车距的判断出现偏差,甚至难以及时应对突发危险。此外,一些镇痛药,如含可待因的止咳药、氨酚曲马多片等,也有类似效果,会降低身体对疼痛的敏感度,同时削弱警觉性,让人在驾驶中反应变慢。

第四类为含酒精的药物。这可以说是“药驾+酒驾”的双重风险体。服用此类药物后,不仅会出现类似酒驾的头晕、反应变慢等症状,酒精检测时还可能因药物中的酒精成分残留,被误判为酒驾。除了藿香正气水、十滴水等口服药,一些外用擦剂(如红花油、正骨水等)也含酒精成分,若涂抹后未彻底清洁手部就接触方向盘,或在车辆的密闭环境内大量使用,酒精挥发后也可能影响检测结果,更会通过皮肤吸收带来轻微的中枢抑制作用。

陶小妹表示,防范药驾其实并不复杂——在服药前,务必仔细阅读说明书,特别关注“服药期间不宜驾驶机动车”等警示语;若需在规律服药的情况下出行,一定要咨询医生,是否需要更换药物或调整服药时间;服用含酒精药物后,至少间隔4小时再开车;外用酒精擦剂后,及时洗手、开窗通风。

按天配资-东莞股票配资-杠杆a股-炒股杠杆10倍提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:在线股票炒股配资门户来一场放松身心的露营

- 下一篇:没有了