“头部内伤”怎么救?上海中医药大学脊柱病研究所梁倩倩研究员、王拥军教授(通讯作者)带领陈锦漫助理研究员(第一作者)等人完成的重磅研究成果,近日正式发表于国际权威期刊《自然·通讯》(Nature Communications),在中西医结合防治脑部重大疾病领域取得又一突破性进展。

王拥军教授。(资料照片)

王拥军教授。(资料照片)

聚焦临床痛点,蛛网膜下腔出血(SAH)如今是致死率高达45%的颅内急重症。患者发病时常表现为突发剧烈头痛,伴恶心、呕吐、颈部僵硬。存活后,还常遗留认知障碍、瘫痪等后遗症,严重影响生活质量。在中医体系中,该病归属 “头部内伤”“血瘀证”范畴。古代经典《灵枢・贼风》中“若有所堕坠,恶血在内而不去,.....,则血气凝结”的论述,早已点明“瘀血”是其核心病机。

中医学认为,离经之血为“瘀血”“恶血”,且“瘀血不除则新血难安”,但“瘀血”如何清除的生物学机制,始终是学界待解的关键问题。依托上海中医大中医骨伤科学(石氏伤科)国家重点学科、脊柱病研究所等高水平平台,研究团队早在2020年就曾在Nature Communications发声。

他们首次发现SAH发病后的4小时内,硬脑膜淋巴管会将脑脊液中的血管外红细胞,引流至颈部淋巴结,打破“24小时后巨噬细胞清除瘀血”的传统认知,填补了历代医家对“瘀血”清除机制的论述空白。此次新研究在此基础上进一步深挖,完整揭示了红细胞引流至颈部淋巴结后,如何参与并加重脑损伤的病理链条,为疾病治疗找到了关键突破口。

石氏伤科学术活动(资料照片)

石氏伤科学术活动(资料照片)

依托校内平台的硬核技术支撑,上中医团队展开深入研究,并取得三项核心发现——其一是锁定关键“病灶”:通过手术切除小鼠的下颌淋巴结,发现两种模型的神经炎症与神经功能障碍均得到显著改善,这一结果证实下颌淋巴结在SAH后脑损伤过程中扮演着“关键放大器”的角色。

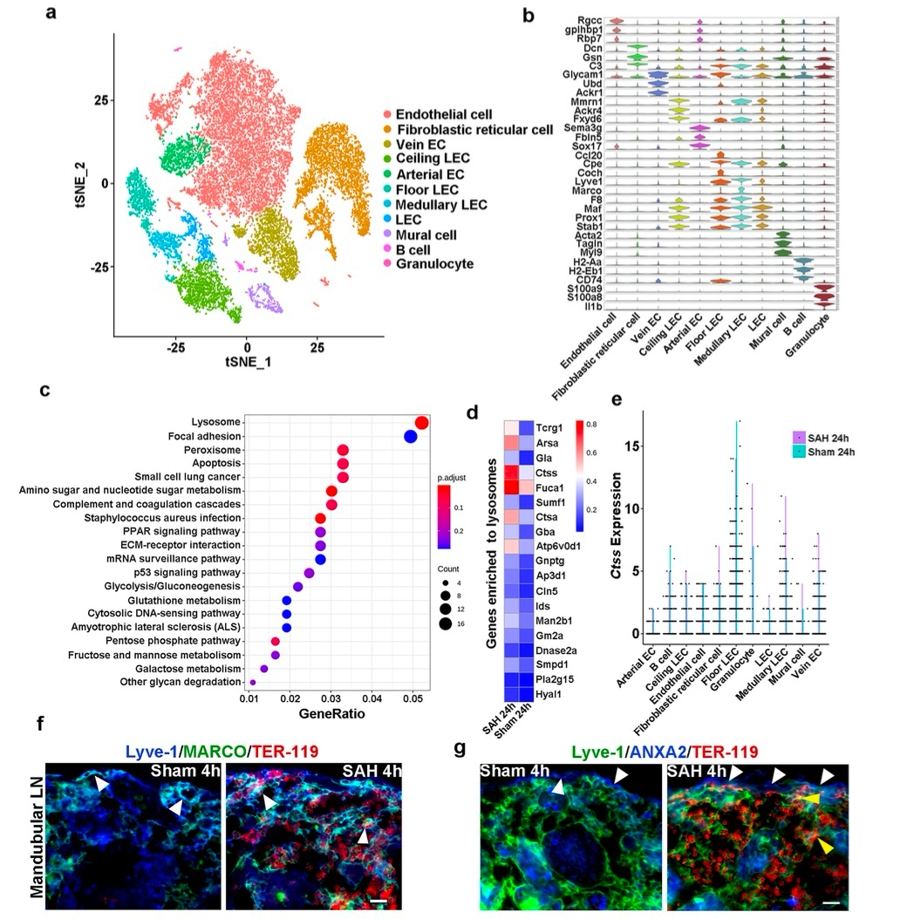

其二是厘清降解路径:团队观察到,与SAH后的4小时相比,下颌淋巴结内的血管外红细胞在SAH后24小时会发生降解,且被降解的红细胞碎片主要与颈部淋巴结的淋巴管内皮细胞(LEC)共同定位。

其三是找到核心靶点:对下颌淋巴结进行单细胞 RNA 测序和免疫荧光分析后,团队发现SAH后24小时,血管外红细胞主要是被下颌下淋巴结髓窦LEC中的溶酶体蛋白酶S(CTSS)降解,以此显著减轻蛛网膜下腔出血后的神经炎症,并有效改善神经功能缺损。

根据中医伤科理论,“伤科内伤”是伤科的重要内容,其中伤及头颅的损伤被称为“头部内伤”。上海石氏伤科历来注重从临床用药总结延伸至分子生物学机制研究,作为石氏伤科传承基地的核心研究团队,国医大师施杞教授、岐黄学者王拥军教授秉持石氏伤科“以气为主,以血为先”的理论精髓,将中医临床经验与现代科研深度融合。

这两位教授认为,治疗“头部内伤”务必重视“气血兼顾”,在强调“以气为主,以血为先”同时,不仅要合理使用活血化瘀药物,更要重用黄芪、党参等补气之药。施杞结合数十年临床实践创制的“益气化瘀方”,以补阳还五汤为基础加减化裁而成,已被证实可有效促进脑创伤后颅内血肿的吸收,为团队研究提供了重要理论启发。

此项研究以蛛网膜下腔出血模型为研究“头部内伤”的切入点,深入探究脑—颈部淋巴结交互的分子机制在SAH脑损伤中的关键作用。“这不仅是对石氏伤科理论的现代验证,更从分子层面诠释了中医‘瘀血不除则新血难安’的科学内涵,丰富和发展了中医‘气血理论’的生物学基础。”王拥军教授表示,团队将继续以中医优势学科为依托,推动更多中医经典理论走向现代化、国际化研究。

按天配资-东莞股票配资-杠杆a股-炒股杠杆10倍提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:网上配资平台开户炒股“智能驾驶”系统是为驾驶提供辅助作用的

- 下一篇:没有了